最近我翻看旧照片时,偶然看到自己五岁时的样子,那张小脸上带着点怯生生的表情,眼睛里有种说不清的期待。那一刻我突然想到,我们每个人心里都住着一个小时候的自己,那个小小的灵魂可能因为过去的伤害一直躲在角落里,等着被看见、被理解。这种感受让我开始关注起内在小孩的概念,它不是什么神秘的东西,而是心理学里常提到的那个童年时期的自我印记,影响着我们现在的生活选择、情绪反应甚至人际关系。

说到内在小孩的疗愈,它其实是一个慢慢来的过程,不是一蹴而就的魔法。

我自己经历过一段时间的自我探索,也读了不少书,比如心理学家约翰·布雷德肖的作品,他提到内在小孩工作可以帮助我们修复童年创伤。这个过程大致可以分为几个阶段,每个阶段都有它独特的挑战和收获。我先从觉察阶段说起吧,这个阶段就像是突然打开了心里的那扇窗,让你第一次真正看到那个躲在暗处的小家伙。你可能在某个瞬间突然意识到,为什么自己总是害怕冲突,或者为什么一遇到批评就特别敏感。

这种觉察不是靠理性分析来的,更多是像一种直觉闪现,比如在梦里见到小时候的自己,或者在冥想时感受到一股莫名的悲伤。我记得有一次,我在工作中被领导批评后,整个人缩成一团,那种感觉就像回到了小学时被老师点名罚站的场景。那时我才明白,原来那个小小的我还活在我身体里,一直在用他的方式保护我,但也让我在某些时候反应过度。

接下来是接纳阶段,这可能是最难的一步了。

当我们看清楚内在小孩的存在后,往往会本能地想推开他,觉得他太脆弱或太麻烦。但疗愈的关键恰恰是学会拥抱他,告诉他没关系,我在这里陪着你。这需要很多自我同情,比如当你感到焦虑时,别急着责备自己,而是轻轻对自己说,我知道你小时候经历过类似的事,现在安全了。

我有个朋友曾经分享过她的故事,她从小父母离异,长大后总在感情里患得患失。通过写日记和画画,她开始跟内心的那个小女孩对话,慢慢地,她能接受那种孤独感,而不是拼命逃避。接纳不是说要喜欢上所有负面情绪,而是承认它们的存在,允许自己有不完美的时候。这个阶段常常伴随着眼泪和释放,但每一次真诚的面对,都会让心里的重量轻一点。

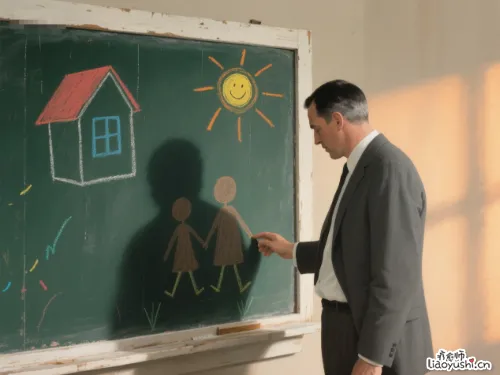

然后就是表达阶段了,在这个环节,我们需要找到安全的方式让内在小孩的声音被听见。

很多人会选择创作性的活动,比如绘画、写诗或者跳舞,这些都能帮助那些被封存的情感流动起来。我不是艺术家,但我试过用彩色铅笔随意涂鸦,画出来的东西乱七八糟,却意外地让我感觉到一种释放。有时候,内在小孩的愤怒或悲伤会通过身体表现出来,比如肩膀紧绷或胃部不适,这时候温柔的肢体运动或者深呼吸就能起到疏导作用。表达阶段的核心是让情绪有出口,而不是憋在心里发酵。它有点像清理旧物,你把那些积灰的回忆拿出来晒晒太阳,虽然过程可能有点疼,但过后会觉得空间变大了。

再往后是整合阶段,这里我们要把内在小孩的经验和成人自我融合起来,让他成为我们生命的一部分,而不是分裂的碎片。

这需要我们在日常生活中练习,比如当旧伤被触发时,试着用成人的智慧去回应,而不是自动重复童年的模式。举个例子,如果你小时候常被忽视,现在遇到类似情境时,可以先停下来,问问自己:我现在需要什么?我能给自己什么样的支持?整合不是要消灭内在小孩,而是让他和现在的你合作,共同面对生活。我见过一些人通过正念练习或心理咨询,慢慢学会了在这种对话中找到平衡。这个阶段可能会有些反复,因为习惯的力量很强,但只要坚持下去,你会发现自己变得更灵活、更有韧性。

最后是成长阶段,或者说持续照顾的阶段。疗愈内在小孩不是一次性任务,而是一辈子的功课。随着生活的变化,新的挑战会出现,旧伤口也可能再次被触碰,但这时你已经有了工具和信心去应对。这包括定期自我反思、建立健康的关系边界,甚至参与支持小组来分享经验。成长阶段的美妙之处在于,它让我们更深入地了解自己,也更能同理他人。就像种一棵树,每天浇点水,它就会慢慢扎根,开花结果。

内在小孩疗愈的几个阶段是什么?它们从觉察到接纳,再到表达、整合和成长,形成一个螺旋上升的路径。每个阶段都不是孤立的,可能会交错或循环,但这正是人性的真实之处。

疗愈的本质是回归自爱,它不是要抹去过去,而是让过去的经历成为我们力量的源泉。如果你也在路上,记得给自己多点耐心,毕竟那个小孩等了这么久,值得你用温柔的方式陪他走完这段旅程。生活中总有起伏,但当我们学会倾听内心的声音,世界会变得明亮许多,就像雨后的彩虹,总在不经意间出现。