清晨的闹钟还没响就自然醒来;偶然发现梦寐以求的商品正在打折;久未联系的朋友突然带来一个绝佳的工作机会……

生活中总有些时刻,仿佛全世界都在配合你的心愿运转。

这种幸运爆棚的体验,常被归结为吸引力法则的魔力,一种宣称思想能吸引对应现实的理论。社交媒体上,它被包装成心想事成的捷径:只需保持积极信念,财富、爱情、成功就会自动降临。但当我们撕开流量的包装,科学视角下的吸引力法则,呈现的是一幅复杂得多的图景。

吸引力法则的核心逻辑看似简单:宇宙由能量构成,思想也是一种振动频率,同频相吸。积极思想吸引积极结果,负面情绪招致失败。

畅销书《秘密》将其简化为三步操作:明确目标、坚信已拥有、接收宇宙信号。

这套逻辑混合了19世纪的新思想运动、东方哲学心造现实观,甚至赫尔墨斯主义的上下一致原则。然而,当支持者用量子纠缠或观察者效应为其背书时,科学家们往往摇头,量子力学从未证明思想能操控宏观世界。这种科学包装恰恰暴露了吸引力法则最脆弱的软肋。

真正支撑吸引力法则部分效果的,是心理学中毫不神秘的机制。

自我实现预言如同无形的推手:当一个人坚信自己会成功,他的行动会更果断,应对挫折更坚韧,这种状态自然提高了成功概率。反之,预设失败的人常在关键时刻退缩。而确认偏误则像一枚滤镜,创业者认定市场前景光明时,会不自觉关注利好消息,忽略风险信号;家长认定孩子有数学天赋,就把偶然的高分看作证据,低估了努力的作用。

更微妙的是孕妇效应:刚怀孕的人突然觉得满街都是孕妇,其实只是关注点发生了变化。当人们聚焦某个目标,相关资源原本就在那里,只是从不可见变为可见。

碧柏的故事戳破了空想主义的泡沫。她的丈夫是工作狂律师,十年婚姻中她独自带着两个孩子,忍受着假性单亲的孤独。家人劝她忍耐,经济压力让她不敢离开。直到心理咨询师让她制作行动板,她用图像拼贴出理想生活:独立女性的剪影站在山脚下准备攀登,孩子们的笑脸,家庭旅行的照片。

这个视觉化工具没有召唤奇迹,却帮她厘清了逻辑与情感的冲突。看清内心真正的渴望后,她果断提出离婚。四年后,她感激当初的决定。吸引力的关键并非空想,而是清晰意图激发的行动勇气。行动板本质是目标的具象化,它将模糊的愿望转化为神经科学家口中的任务导向,激活大脑前额叶,引导人捕捉机会、调整策略。

潜意识的力量常被神秘化,实则遵循生物规律。约瑟夫·墨菲在《潜意识的力量》中强调:反复植入积极信念能重塑思维习惯。现代神经科学发现,持续聚焦某个念头会强化相关神经回路,如同踩出新的山路。当我能做到的思维路径足够深,它会成为默认反应。

但墨菲没说的是,若缺乏行动支撑,这些路径终会荒芜。感恩练习改善情绪状态的原理并不玄妙:记录积极事件能提升血清素分泌,降低焦虑相关的皮质醇水平。所谓能量频率,本质是神经化学物质的平衡。

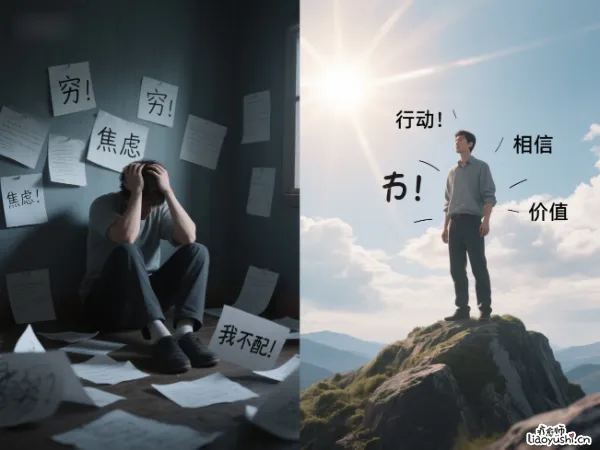

吸引力法则最危险的陷阱,是将现实简化为思想的单向控制。

失业者被指责信念不足才导致贫穷,却忽略经济衰退的结构性问题;患者迷信积极信念能治愈癌症而拒绝治疗,酿成悲剧。这种苛责逻辑让人陷入双重困境:成功归功于吸引力,失败归咎于自己不够正能量。

更隐蔽的是虚幻控制感,当人们相信一切由思想掌控,却遭遇亲人离世、突发灾难时,容易陷入严重的自我谴责。

吸引力法则的拥趸很少提及:爱因斯坦的科研突破不仅靠想象力,还有无数草稿纸上的演算;乔布斯吸引优秀团队的前提,是他已展现出改变世界的产品原型。

理性运用吸引力法则,需将其定位为行动催化剂而非阿拉丁神灯。

心理学建议三个关键调整:

其一,视觉化+计划拆解。想象达成目标场景的同时,写下今天可执行的一小步,无论是给潜在客户发邮件,还是健身房打卡30分钟。

其二,允许负面情绪存在。强迫乐观会触发心理反弹,正如压抑悲伤反而延长抑郁。真正的情绪管理是承认我现在很焦虑,但我仍在行动。

其三,社会公平视角的平衡。追求个人成功时,承认环境因素(教育资源、社会偏见)的影响,避免陷入唯我独尊的傲慢。

科学实验中的高维量子纠缠证明着微观世界的奇妙关联,但人类的思想与物质世界的互动,远比想要什么就吸引什么复杂得多。真正的吸引力法则,本质是目标清晰化、行动持续化与认知理性化的合力。

当你站在山脚向山顶凝望时,吸引力法则不是送你登顶的直升机,而是加固你登山靴的那股力量,它让你看清方向,踏出更坚定的下一步。山顶的日出不会为幻想者提前,但必为行动者照亮前路。

思想是火种,行动是氧气。

没有氧气的火种终将熄灭,没有火种的氧气只是虚空,唯有二者相遇,才能燃亮真实的道路。