很多人第一次接触吸引力法则,都有种打开新世界大门的感觉。仿佛找到了一盏阿拉丁神灯,只要敢想,愿望就能成真。但等热情退去,不少人开始质疑:我天天想中彩票,怎么从来没中过?幻想升职加薪三年了,工资条一动不动,这到底是科学还是玄学?

先别急着否定!今天我们就剥开那些过度包装的神秘外衣,用心理学、神经科学的大实话,聊聊吸引力法则背后那些站得住脚的硬核原理。

一、为什么只想不做注定失败?

吸引力法则最常被诟病的,就是被简化成空想就能成功。事实上,心理学早有定论:纯粹的空想不仅无效,反而有害。

心理学家做过一个经典实验:把学生分成两组,一组只幻想考出好成绩,另一组则想象在图书馆复习后考出好成绩。结果后者成绩显著优于前者。原因很简单,前者只沉浸在结果里,后者在想象中预设了行动路径,这种心理预演会让人在现实中更自然地执行计划。

当你幻想自己升职时,大脑的网状激活系统会像雷达一样扫描相关信息:行业动向、技能课程、人脉资源。但如果从不行动,这个系统最终会因缺乏反馈而休眠。就像你决定买车后突然发现满大街都是同款车,这不是巧合,而是你的注意力过滤器启动了。

二、你的大脑藏着自我实现的预言

吸引力法则最接近科学的核心,是心理学中的自证预言效应。

举个例子:如果你坚信同事都排挤我,你会不自觉地回避交流,表情紧张戒备。对方感受到你的疏离,果然对你敬而远之,预言就此实现。反之,当你相信机会总会出现,你会更主动学习新技能、接触新领域,最终真的撞上机遇。

加州大学实验发现,长期认为自己运气好的人,大脑对环境中机会信号的敏感度比运气差组高30%。这不是玄学,是认知模式重塑了信息筛选机制。

三、镜像神经元:人际吸引的真实引擎

为什么积极的人更容易遇到贵人?神经科学发现关键钥匙,镜像神经元。

当看到他人微笑时,我们大脑的镜像神经元会模仿这个动作,并触发类似的愉悦感。这意味着当你发自内心地乐观自信时,你的微表情、语气、姿态会激活他人脑中的好感回路,从而更愿意帮助你。

相反,总抱怨社会不公的人,无意识散发的敌意会触发他人的防御机制。所谓物以类聚,本质是情绪的共振在筛选人际关系。

四、量子力学?别被伪科学话术带偏!

不少吸引力法则大师喜欢搬出量子纠缠、波粒二象性来背书,声称思想能改变物质。但中科院何祚庥院士明确指出:这是对量子力学的严重误读。

量子效应仅在微观粒子层面显著,在宏观世界(如人体尺度)的影响微乎其微。幻想靠意念移动茶杯?不如直接伸手更实际。那些声称量子改变命运的课程,往往忽略了一个关键事实:至今没有任何实验能证明思想可操控宏观物体的量子态。

五、真正有效的吸引力公式

想让心想事成落地?这三个步骤缺一不可:

1. 精准投射目标

我要变有钱是模糊幻想,三年内通过跨境电商月入五万才是可执行目标。大脑需要具体指令才能启动网状激活系统的搜索功能。

2. 创造频率一致性

用行动匹配愿望:想成为作家?每天写500字;想健康瘦身?先戒掉宵夜。行为与目标的一致性会强化信念感,避免陷入自我欺骗。

3. 训练允许获得的心态

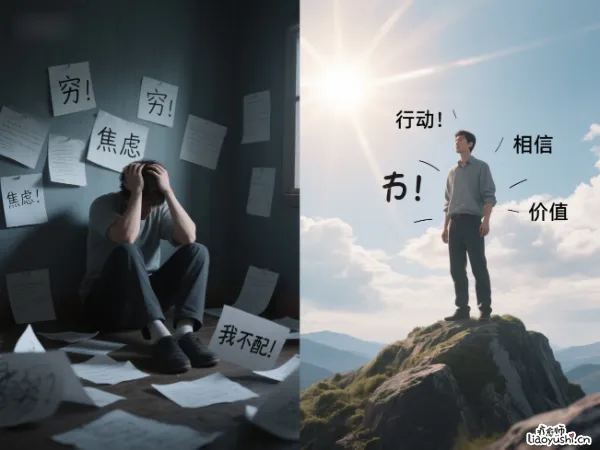

许多人卡在不配得感:觉得自己不够优秀、害怕失败。这时需要重建心理账户,每天记录三件我值得拥有的事,逐步瓦解潜意识中的自我否定。

六、吸引力法则的真相

加拿大心理学家曾跟踪两组求职者:A组每天幻想收到offer的喜悦,B组在幻想后立刻投出三份简历。三个月后,B组录用率是A组的7倍。

这印证了那条朴素却颠扑不破的真理:宇宙只帮助那些主动走向它的人。所谓吸引力,本质是目标感驱动下的行动力、积极情绪催化的关系网、以及持续专注锻造的敏锐度。

下次再听到只要想就能实现,不妨笑笑反问:如果真想就能成,那天底下还有穷人吗?真正的吸引力法则,是把我值得的信念,扎进我正在做的土壤里,这才是让梦想开花的唯一真谛。