那天下午,老李急匆匆冲到我家,脸上挂着两个黑眼圈,像是被生活揍了一顿。他一进门就瘫在沙发上,喘着气说:哥们儿,我快撑不住了。工作天天加班,老婆孩子抱怨我回家就发火,晚上睡不着,脑子里全是待办清单。医生说我血压高得吓人,可我就是停不下来!

老李是我的老朋友,四十出头,在IT公司做项目经理。他以前精力旺盛,现在却像个泄气的皮球。

我递给他一杯茶,轻声说:试过冥想没?它可能帮你喘口气。

老李瞪大眼睛:冥想?不就是和尚坐着不动吗?我可没时间玩那套!

我笑了,回想自己去年也这样。那时我创业失败,欠了一屁股债,整天焦虑得手抖。偶然在朋友推荐下,我开始每天花十分钟坐着发呆,结果,一个月后,我睡得着了,脑子清醒了,慢慢还清了债务。这不是魔法,但改变了我的一生。

什么是冥想?

简单说,它就是我们自己给自己按的暂停键。想象一下,你开车在高速路上猛飙,突然踩刹车,看看周围风景,冥想就这意思。它不是宗教仪式,也不是啥高大上的玩意儿。它就是专注当下的练习,比如盯着一片树叶飘落,或者只听自己呼吸声,让烦心事暂时滚蛋。

老李后来告诉我,他第一次尝试时,坐在地板上五分钟,啥也没想,就感觉肩上的石头轻了点。

他笑着说:原来这不是浪费时间,是给脑子充电!

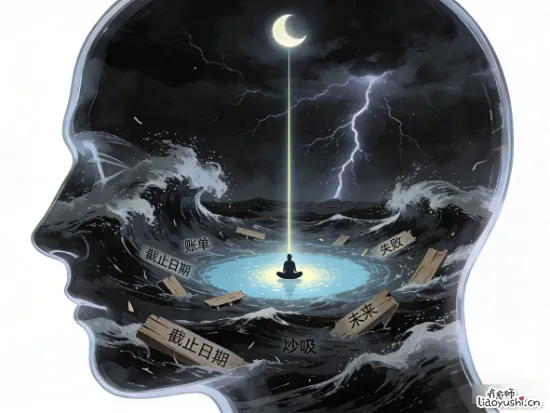

可为啥现代人这么需要这个?看看咱们的日子吧。信息轰炸,手机响个不停,工作邮件追着屁股跑。你早上起床第一件事是刷朋友圈,晚上睡前还在回工作群消息。大脑像个高速旋转的陀螺,停不下来。结果呢?焦虑、失眠、脾气暴躁,甚至身体报警。

我邻居小王,才二十五岁,上班族,去年查出轻度抑郁。他说每天挤地铁时都想哭,总觉得有人在背后催他。医生建议他试试冥想,小王半信半疑,找了个免费APP,睡前听五分钟引导。没出一周,他说地铁上没那么窒息了,能深呼吸了。冥想不是良药,但它像个小扳手,帮你拧松紧绷的螺丝。

别担心,冥想超级简单,开头乱糟糟也没关系。

我刚开始时,脑子里全是杂念:

房租交了吗?

晚饭吃啥?

坐不住三分钟就想跳起来。后来学了个笨招:每天早晨,闹钟响后赖床两分钟,就盯着天花板数呼吸,吸,二,三;呼,二,三。重复几次,脑子就安静了。坚持一个月,我发现自己开会时不那么冲动了,能听完别人说话再反驳。

这习惯像滚雪球,越练越轻松。网上有个热门分享,叫地铁冥想:高峰期坐车,戴上耳机听轻音乐,只看车窗外的树影晃动,五分钟就到站,感觉像偷了段假期。

试试呗,又不花钱!

有人觉得冥想太玄乎,不如吃药管用。但科学早站台了:哈佛研究发现,每天冥想十分钟,八周后大脑里负责焦虑的区域变小了,专注力区域变大了。说白了,它重塑你脑子,让你更抗压。我表姐是护士,疫情期间累成狗,她开始用冥想APP里的呼吸练习,每次换班前躲厕所里练两分钟。她说那股燥热慢慢降温,面对病人时不吼了。这不是说教,是真故事。冥想像健身,练久了肌肉就结实,大脑肌肉也是同理。

当然,别指望一夜间变身圣人。老李坚持了三周,有天开会时项目崩溃,他差点掀桌子。但他没放弃,回家后默默坐了十分钟,回想自己哪里失控了。第二天,他冷静地和团队复盘,解决了问题。他老婆偷偷告诉我,家里气氛好多了,孩子们敢找他玩了。冥想不是逃避问题,而是让你看清问题再动手。就像擦眼镜,雾蒙蒙时啥都模糊,擦亮了才能瞄准目标。

说到底,冥想是给你的生活装个减压阀。它不要求你盘腿打坐念经,随时随地能玩:洗碗时感受水流过手背,等红灯时听听鸟叫,甚至刷牙时专注牙膏的味道。这些小瞬间累积起来,就成了你的保命符。我记得有本书叫《十分钟冥想》,作者是个老兵,战后PTSD差点毁了他,靠冥想捡回命。他写:它不是答案,是让你安静下来找答案。

最后,老李的故事还在继续。他不再是那个焦头烂额的经理,现在每周带家人去公园,坐下啥也不干就看云。

他说:以前觉得忙才是成功,现在才懂,停一下才是赢家。

试试吧,哪怕一天两分钟。你的大脑值得这口氧气。