我有个哥们小王,去年找了个女朋友,两人挺投缘的,但谈了几个月就黄了。每次聊起来,他都叹气说,不是对方不好,是他自己不对劲。女朋友想周末住一起,他找借口躲开;女朋友发信息问“想我了吗”,他半天才回个“嗯”。

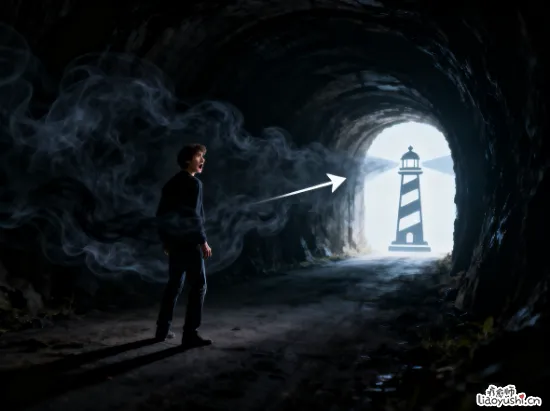

小王跟我说,他其实挺喜欢那姑娘的,可每次关系一升温,他就浑身不自在,心跳加速,脑子乱糟糟的,总想逃得远远的。这感觉像被什么东西捆住了,明明想靠近,却本能地推开别人。后来他去看心理医生,才知道这叫亲密恐惧症。简单说,就是对亲密关系本能地恐惧,害怕被伤害、被束缚,或者担心自己配不上爱。

我周围好几个朋友都这样,有的单身好几年,有的反复分手,总抱怨谈恋爱像在走钢丝。他们不是不想恋爱,是心里那道坎儿太高了。有时候,这种恐惧来源于童年经历,比如父母关系紧张,吵架多了,孩子就学到“亲密等于冲突”;或者被前任背叛过,信任崩塌后,再靠近谁都像在冒险。还有现代生活节奏快,工作压力大,人习惯了独自处理一切,突然让别人走进内心,感觉像丢了控制权。小王就说过,他小时候爸妈离婚闹得凶,他躲在房间听他们吼叫,长大后一有人靠近,他就想起那种无助感。这不是借口,是真真实实的心理反应。

如果你也有这种感觉,别慌,这不是你的错。亲密恐惧症听起来吓人,但完全可以应对。关键是要先认清自己。临床心理学里,这属于依恋问题,回避型依恋最常见。你可以做个简单自测:想想你是不是经常逃避深度对话?害怕承诺?约会时总挑毛病找茬让对方撤退?或者对方一表达爱意,你就尴尬得想换话题?小王就老这样,他女朋友送个小礼物,他第一反应是“太贵重了,我不能收”,然后默默疏远。这些信号提醒你,该行动了。

谈恋爱嘛,说白了就是练胆子加学沟通。

第一步,从小事开始,别一上来就逼自己谈婚论嫁。

小王后来学精了,他找了个爱好相同的女生约会,先约短时间活动,比如喝咖啡散步半小时,聊些轻松话题,电影啊美食啊,避开感情深水区。这样压力小,心跳不会飙太高。几次下来,他慢慢适应了近距离接触。真人真事,我认识另一个朋友,她用约会APP只选公共场合见面,一开始就直说“我慢热,咱们慢慢来”。对方理解后,两人反而处得自然了。

沟通是核心武器。别藏着掖着,坦诚告诉对方你的感受。

小王第二段恋情时,他鼓起勇气说“我对亲密有点敏感,有时会躲开,不是讨厌你”。结果女朋友挺支持,两人约定暗号,比如小王一紧张就发个笑哭表情,女友就知道给空间。这招管用,让他们关系稳了半年多。社交媒体上常有人分享类似经验,Reddit论坛上好多帖子讨论怎么开口,主流建议是:用非指责的语言,比如不谈“你让我害怕”,只说“我需要时间调整”。这样对方不容易误会,还能帮你分担负担。

日常练习能重塑大脑。

神经科学说,恐惧是杏仁核的反应,但通过重复安全体验,大脑能重新编程。比如,每天花几分钟想象亲密场景:牵手、拥抱,告诉自己“这会安全”。现实中,从小动作入手,和朋友击个掌、给家人个拥抱,习惯了再延伸到约会。小王坚持这个,他先从抱自家狗开始,后来敢牵女朋友手了。APP像Calm或Headspace有冥想指导,免费功能就够用,帮助缓解焦虑。心理医生常用认知行为疗法,简单操作是写日记记录恐惧触发点,比如“她约我过夜,我心跳快”,然后反问“最坏结果是什么?通常没事吧”。时间长了,你会意识到多数担忧是假想敌。

专业帮助别犹豫。

小王去看心理咨询师后,才明白他不是孤例。国内很多三甲医院有心理咨询科,价格合理;或者线上平台简单心理,选认证咨询师,视频聊聊。小组治疗也有效,北京上海有公益工作坊,大家分享经历互相打气。如果预算紧,图书馆借书像《亲密关系恐惧症自救指南》这种,作者张德芬讲得接地气。记住,这不是软弱,是给自己投资。就像小王说的,咨询让他看清模式,总在感情升温时搞破坏,现在他学会喊停并反思了。

建立信任需要时间,别求快。

爱情不是跑百米,是马拉松。设定小目标:比如这周主动发条关心短信,下周约会延长到一小时。失败了也别泄气,小王第一次尝试时搞砸了,他约女友吃饭中途溜出去透气,但事后道歉弥补关系没断。真人案例里,很多人通过共同兴趣加深联结,养宠物、爬山或做公益,这些中性活动减少压力。抖音上有情侣拍vlog记录克服过程,看起来轻松幽默,其实背后是小步积累。

最后,照顾自己最要紧。单身时别自责,把精力花在提升自我价值上。运动释放内啡肽,跑步撸铁都行;培养爱好转移注意力,小王学吉他后自信多了。这些事让你更完整,恋爱时不容易患得患失。记得,好的关系是加法不是减法,对方该让你更自在,而非更紧绷。

小王现在和女朋友处了一年多,虽然偶尔还躲闪,但他学会了说“我需要空间”,对方也尊重。他开玩笑说,恋爱成了他的成长课。所以,别让恐惧定义你。每个人都有自己的节奏,迈出一步就是胜利。哪天你回头看,会发现那些小别扭,只是通往温暖的必经路。