社交恐惧症者常陷入“无意识讨好—清醒后自责”的循环:为融入群体,不自觉迎合他人,事后却因言行违心而自我厌弃。

这种矛盾的根源,在意识疗法看来,是个体被头脑驯化的条件反射取代了潜意识层面的真实自我,导致思维、情感与行为的严重失调。

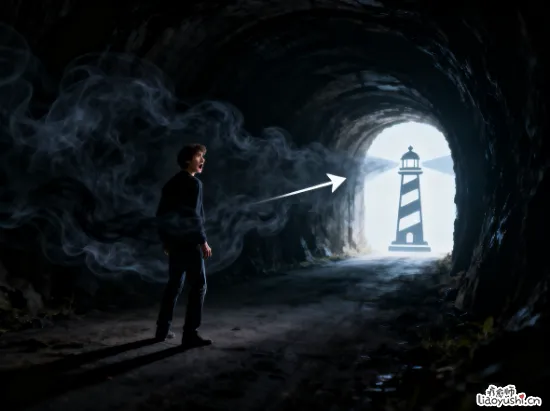

唯有通过意识的觉醒与整合,重新连接内在自我,才能打破社交中的“面具困境”,实现从恐惧回避到自在交往的转变。

社交恐惧症中的“讨好型行为”,本质是头脑构建的“生存策略”而非真实自我的表达。

在成长过程中,个体可能因被否定、被忽视而形成“只有讨好才能获得认可”的认知,这种认知逐渐内化为无意识的条件反射,面对他人时,头脑会自动启动“取悦模式”,比如刻意附和观点、压抑真实需求、过度迁就他人,却忽略了潜意识中“我想被看见”“我值得被尊重”的核心诉求。这种讨好缺乏主观能动性,就像机械执行指令的程序,既无法让他人真正了解自己,也会因长期压抑自我而积累心理张力。

当意识从无意识的讨好中抽离时,自责、自卑与自罪便会随之涌现。

许多社交恐惧症者在社交结束后会陷入“复盘式内耗”:

“我刚才那句话是不是说错了?”

“我不该那么迁就他的”

“别人肯定觉得我很虚伪”。

这种自我攻击的本质,是意识层面意识到“行为与自我的割裂”,却又无力改变的绝望。意识疗法认为,这种割裂源于“头脑自我”与“真实自我”的冲突,头脑自我执着于“完美社交者”的幻象,要求个体表现得合群、得体、受欢迎;而真实自我却因被压抑而逐渐模糊,导致个体在社交中既无法把握自己的情感与思想,也无法与他人建立深度连接,最终陷入“言不由衷—自我否定—更恐惧社交”的恶性循环。

就像带着功利心施舍乞丐后会因目的未达而懊恼一样,脱离真实自我的社交行为注定会带来心理失衡。

意识疗法强调,任何缺乏内在动机的行为都难以带来真正的满足感。社交的本质是“真实自我的相遇”,而非“角色扮演的博弈”。当个体为了“避免被排斥”“获得他人好感”而刻意讨好时,社交就变成了一场需要耗费大量精力的“表演”,既要时刻关注他人的反应,又要不断调整自己的言行,这种状态下的交往不仅无法带来情感共鸣,反而会因“伪装”而加剧自我怀疑。久而久之,个体便会对社交产生恐惧,甚至刻意回避人群,以逃避“自我割裂”带来的痛苦。

疗愈社交恐惧症的核心,在于通过意识疗法唤醒真实自我,重建“自我与社交”的和谐关系。

这一过程并非一蹴而就,而是需要通过“觉察—接纳—整合”三个阶段逐步推进,让意识重新掌控主导权,打破头脑的自动化反应模式。

第一阶段:觉察无意识讨好的“头脑机制”,停止自我攻击。

觉察是意识觉醒的起点。社交恐惧症者需要在社交场景中或社交结束后,有意识地回顾自己的行为与心理状态:

“我刚才为什么要刻意附和他?”

“我压抑了什么想说却没说的话?”

“这种讨好是我真正想做的吗?”

通过持续的觉察,个体能逐渐识别头脑启动“讨好模式”的触发点,可能是他人的一个眼神、一句评价,或是自己内心的“被否定恐惧”。同时,要学会停止自我攻击,意识到“讨好行为是头脑的旧有习惯,而非自己的过错”,就像打破旧习惯需要时间一样,改变讨好模式也需要耐心,过度自责只会强化负面认知。

第二阶段:接纳“不完美的真实自我”,打破“完美社交”的执念。

意识疗法认为,自卑与自罪的根源在于个体无法接纳真实自我的缺陷。许多社交恐惧症者不愿做“有缺陷的自己”,却幻想成为“万众瞩目的完美者”,这种不切实际的期待让他们在社交中束手束脚。接纳并非放任,而是承认“我有优点也有不足,我不必讨好所有人”。

可以通过“自我对话练习”强化接纳:每天花10分钟写下自己的一个优点和一个“不完美”,并对自己说“这就是真实的我,我愿意接纳这样的自己”。当个体真正接纳自我时,就不会再因害怕被否定而刻意伪装,社交中的心理负担会大幅减轻。

第三阶段:整合“意识与潜意识”,让社交回归“内在动机”。

整合的核心是让行为与真实自我对齐,让社交成为“表达自我”而非“取悦他人”的载体。在社交中,尝试从“关注他人反应”转向“关注自己的感受”:如果想说“我不同意这个观点”,就坦诚表达;如果不想迁就他人的安排,就礼貌拒绝。

这种“基于自我感受”的社交,可能一开始会让人感到不安,甚至担心被排斥,但这正是打破旧有模式的关键。意识疗法强调,真正的社交连接建立在“真实”之上,当你敢于展现真实自我时,吸引的会是认可你本真的人,而这种关系无需刻意维护,也能带来内心的安稳。同时,可通过“小步实践”积累信心:从与信任的朋友坦诚交流开始,逐渐扩大社交范围,让意识在实践中习惯“以真实自我应对社交”。

社交恐惧症的疗愈,本质上是一场自我回归的旅程。从被头脑驯化的讨好者,到能以真实自我自在交往的个体,需要的不是对抗恐惧,而是通过意识的觉醒,重新连接内心的力量。当我们不再执着于“成为他人期待的样子”,而是坦然接纳“我就是我”时,社交便不再是负担,而是真实自我与世界对话的桥梁。

正如意识疗法所强调的:真正的疗愈,是让意识照亮潜意识的黑暗,让自我在觉察、接纳与整合中,回归本真的和谐。