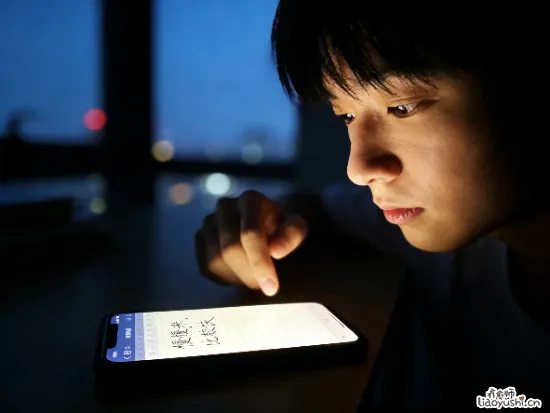

凌晨三点,手机屏幕的光映着他疲惫的脸。邮件提示音像催命符,他却手指一滑,点开了毫无营养的短视频。小陈知道方案明天必须交,可身体像被钉在沙发上,心里空荡荡的。他盯着天花板问自己:我到底怎么了?

这种无力感,许多人都不陌生。它像无形的沙袋压在身上,起床需要挣扎,做决定像猜谜,别人的批评轻易就能刺穿薄薄的自信。我们总以为坚强是天生神力,其实内心的力量更像肌肉,需要正确的方法持续锻炼。

找件小事,先赢一次

别总盯着那些人生大事。真正有效的自救,往往从最微小的行动开始。厨房水槽堆了三天的碗?别想“全部洗完”,只对自己说“现在,我只洗这一个杯子。”

当水流过杯壁,手指感受着瓷器的微凉,你完成了一次微小的掌控。这种微小的胜利感,是重新启动的关键燃料。

小陈的办公桌常年被文件淹没。他尝试整理桌面无数次,总在半小时后放弃。后来他改了策略:每天只清理桌面左上角那一小块地方,只需五分钟。一周后,那个角落奇迹般地维持着整洁。这块小小的“净土”成了他混乱世界中的锚点,每次目光扫过,心里就多一分安定,原来我并非完全失控。

对自己,松一点绑

我们习惯用“应该”的鞭子抽打自己“应该更坚强”、“应该效率更高”、“应该不这么敏感”。

这些“应该”筑起高墙,把真实的自己隔绝在外。内心力量不足时,更需要温和的自我对话。

朋友小雅,工作压力大到失眠脱发。她总骂自己“没用”、“脆弱”。心理咨询师让她做件事:记下每次自我批评的话,然后在旁边写一句“其实,我此刻只是感到压力很大,这很正常。”

一个月后,小雅翻看笔记哭了“原来我对自己说了那么多狠话,难怪撑不住。”

身体累了,心也会塌

内心力量不足时,身体往往最先发出警告。持续的疲惫、莫名的疼痛、肠胃不适……

这些信号提醒我们:身心是连通的系统,照顾身体就是养护心灵。

一位马拉松跑者因伤停训后陷入抑郁。医生没开药,只建议他“每天晒十五分钟太阳,走十分钟路。”

他起初觉得可笑,但坚持两周后发现,早晨那点自然光和脚步的节奏,竟让沉重的心松动了一些。阳光刺激血清素分泌,步行促进血液循环,身体状态的改善,为心理韧性提供了基础支撑。这不是玄学,是生理规律。

靠近那些让你呼吸顺畅的人

留意你与不同人相处后的感受。有些人像能量黑洞,几句话就让你疲惫不堪;有些人则像充电站,聊完天你会感到轻松明亮。主动靠近后者,减少前者带来的消耗。

小玲发现每次和某个朋友见面,对方都在抱怨工作、吐槽他人。回家后她总感到精疲力竭,像被抽干了力气。她开始减少联系,转而加入了一个周末徒步小组。虽然大家交流不多,但山野间的行走和简单的午餐分享,让她感到久违的踏实。环境与人的能量场,无形中塑造着我们的内心状态。

允许自己做不到

内心没有力量不是缺陷,是特定阶段的真实状态。承认它,反而能腾出精力寻找方法。就像承认感冒了才会吃药休息,硬撑只会加重病情。

有位单亲妈妈独自抚养孩子,工作家庭两头烧,常因无法完美兼顾而自责崩溃。后来她不再要求自己事事满分。工作忙时允许点外卖,累了就请邻居帮忙接孩子放学一小时。她发现,放下“全能”的执念后,反而能更专注地做好眼前事。真正的力量,有时恰恰源于对脆弱的接纳。

微光中的重启

自救之路没有惊天动地的转折,更像在长夜中耐心等待第一缕晨光。每一次主动洗好的杯子,每一次对自己说的“没关系”,每一次在阳光下短短的步行,每一次选择与温暖的人相处,每一次允许自己做不到……都是在为内心添一块砖,加一片瓦。

当你突然意识到内心没有力量的人怎样自救,答案已在你点滴的行动中生长。那个曾经在深夜被邮件压垮的小陈,现在依然会遇到压力。但不同在于,他会起身给自己倒杯温水,打开电脑,先敲下标题,他学会了在无力中寻找支点。

内心的力量不是永不枯竭的瀑布,而是石缝间渗出的细流。看似微弱,却能在最干旱的季节,无声滋养你脚下的土地。你需要的不是一次重生,而是一次微小的、可完成的重新开始。