我奶奶不识字,她一辈子没听说过「抑郁症」这个词。她只会坐在老房子的门槛上,一坐就是一下午,反复地叹气。家里人问她怎么了,她也不说话,就是摇头。邻居们都说,老太太是想孙子了,或者就是年纪大了,爱胡思乱想。

她的房间里,常年有一股旧樟木和艾草混合的味道。我小时候最怕进去,感觉那里的阳光都比别处要暗一些。她会毫无征兆地流泪,看着窗外枯黄的树叶流泪,看着电视里播放的寻亲节目也流泪。我们都习惯了,觉得那只是一个老人的多愁善感。

很多年后,我第一次在心理学的书上读到「抑郁」的症状描述,脑子里出现的,全是我奶奶那张布满愁容的脸。那些症状,比如「持续的悲伤」、「对日常活动失去兴趣」、「疲劳感」,每一个字,都像是在给她画像。

可那时候,我们只觉得她「想不开」。

我自己也经历过一段很灰暗的时期。大学毕业找不到工作,每天投出去的简历都石沉大海。我把自己关在出租屋里,一连好几天不洗脸不刷牙。窗帘拉得严严实实,外卖盒子在桌上堆成一座小山。我没有悲伤,也没有愤怒,就是一种彻底的无力感。感觉自己像一块被水浸透了的海绵,连抬起一根手指头的力气都没有。

电话响了也不想接。微信消息弹出来,看一眼,然后把手机扣过去。我知道朋友在关心我,可我连回复一句「我没事」的能量都挤不出来。

我躺在床上,天花板上有一块水渍,形状有点像一只眼睛。我就那么盯着它看,一看就是几个小时。脑子里空空如也,又好像塞满了无数团乱糟糟的线。

那一刻,我突然就想起了我奶奶。想起了她坐在门槛上的那个下午,阳光把她的影子拉得很长。

我会不会,也变成了她那样?

这种念头一旦冒出来,就止不住了。它像藤蔓一样,缠绕着我的心脏。

我的一个好朋友,小雅,她被确诊为重度抑郁。她定期去看医生,吃一种叫氟西汀的药。她很坦然,从不避讳这件事。有一次我们一起喝咖啡,她很平静地告诉我,她妈妈也有抑郁症。是从她上中学的时候开始的,时好时坏。

我当时愣住了,脱口而出地问她:「那……抑郁症会遗传吗?」

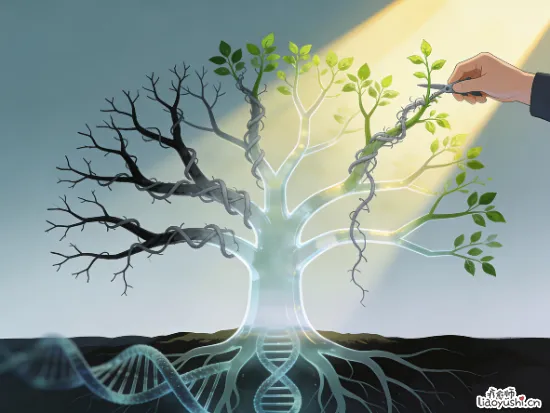

她搅动着杯子里的咖啡,勺子碰到杯壁,发出清脆的响声。她说,医生告诉她,遗传只是一个因素,一个「可能性」。就像一块土地,某些土地可能天生就比别的土地更容易长出某种杂草,可它到底长不长,长得多茂盛,还要看天气、水分和有没有人来除草。

她的比喻很形象。可我心里还是沉甸甸的。

我开始在网上疯狂地搜索相关的资料。看到了一些研究,说有一种叫「5-HTTLPR」的基因,它的不同变体会影响大脑里血清素的水平。血清素,那个被很多人称为快乐荷尔蒙的东西。拥有某个特定基因型的人,在遭遇生活压力时,患上抑郁症的风险可能会更高。

看到这些,我感到一阵冰冷的恐惧。基因,这东西就像是出厂设置,是你无法选择、无法更改的。假如我的身体里,真的埋藏着这样一颗种子,它是不是总有一天会发芽?

我回想起我的家族。我奶奶的沉默和眼泪。我父亲,一个沉默寡言的男人,他很少表露情绪,但有时会一个人在阳台上抽一整晚的烟。他是不是也在用自己的方式,对抗着某种内在的、看不见的引力?

这世界上,是不是存在一种「情绪的遗传」?

我们遗传的,或许不仅仅是那个看不见的基因序列。我们遗传的,还有一种家庭氛围,一种处理问题的方式。

在一个有抑郁倾向的家庭里长大的孩子,他看到的,可能就是用沉默来应对困难,用退缩来面对挑战。他学会的,可能就是把所有的情绪都压在心底,假装一切都很好。这种习得性的无助,这种消极的思维模式,会不会比基因本身,更具有「遗传性」?

小雅说,她妈妈状态不好的时候,家里就像被一个透明的罩子笼罩着。每个人说话都小心翼翼,不敢发出太大的声音,生怕惊扰了什么。她从小就学会了察言观色,学会了把自己的需求放到最后。她总觉得自己要「乖」,要「懂事」,这样妈妈就能开心一点。

她长大后,也成了这样一个对他人情绪高度敏感,却总是忽略自己感受的人。

那么,她得病,到底是因为她从母亲那里继承了某个基因,还是因为她从小就生活在那样一个压抑的环境里?

这个问题,可能连最顶尖的科学家都无法给出一个确切的答案。

基因是一把上了膛的枪,而环境,是那个扣动扳机的手指。有些人的枪里,可能没有子弹。有些人的枪里,子弹上了膛,可那个扣动扳机的手指,一生都没有出现。

想通这一点,我心里的恐惧,好像减轻了一些。

我不再去纠结我身体里到底有没有那颗种子。我开始学着去当一个「园丁」。我学着去识别我情绪里的「杂草」,在它还是一株小苗的时候,就把它拔掉。我开始跑步,一开始跑八百米都喘不上气,现在能轻松跑完五公里。我开始写日记,把那些乱糟糟的、无法言说的情绪,变成看得见的文字。

我没有吃药,也没有去看医生。我只是在用自己的方式,给我自己的那片土地,增加一点阳光和水分。我知道,这片土地可能没那么肥沃,它需要我更精心地去照料。

这可能是一场持续一生的战斗。对手不是别人,是我自己身体里的某种可能性。