推开山西省肿瘤医院综合内科那扇门,扑面而来的不是消毒水味儿,是一股子甜橙混着薰衣草的香气。怪了,这哪像医院啊?角落里,几个病人围坐着,闭着眼睛,手里捏着些画满图案的小卡片,有个阿姨突然就噗嗤笑出声来。护士长安虹眨眨眼,压低声音:瞧见没?那OH卡牌,拽出她心事了…

憋了大半年的愁,松动了。

这儿叫心灵小屋,刚满一岁。都说肿瘤病房是生死场,可偏偏在这儿,一群医生护士愣是把闻香治病这事儿,搞成了正经八百的抗癌兵器。

魏淑青主任总爱说,抗癌光靠刀啊药啊,那是一条腿蹦跶。她掰着手指头跟我念叨:去年这会儿小屋刚开张,多少人背地里嘀咕,肿瘤医院弄香薰?玩呢?

结果呢?一年下来,200多次心理干预,硬生生让好些个想撂挑子的病人,重新攥紧了拳头。有个老爷子,确诊时绝食三天,老伴哭成泪人。后来被哄着来闻了次精油,薰衣草那股子草味儿混着点甜,老爷子紧绷的肩居然一点点塌下来了。再后来,他成了小屋常客,还拉着病友来:闻闻!这比止疼药舒坦!

真事儿,不是玄学。科学防癌,真得把心防砌结实了。

说真的,搞芳疗,他们可不止是点个香薰灯那么简单。你见过病房里摆个大铜碗吗?银光锃亮的,叫颂钵。治疗师拿根棒子绕着碗边慢慢蹭,嗡,的一声,那动静儿啊,沉得像是从地底下钻出来的,又像贴着耳朵边儿飘过去的。我第一次听,鸡皮疙瘩都起来了。

旁边一位化疗后总睡不着的阿姨,听着听着,脑袋就歪在轮椅靠背上,呼吸匀了。治疗师小露说,这叫声波按摩,专治紧绷的神经。好些病人说,那声音一起,像被温水托着,飘起来了…

哎,你说医院食堂那红烧肉,要是也能这么疗愈该多好?

画画也算治病?在小屋一角,总堆着颜料画纸。有个大姐,确诊乳腺癌后没掉一滴泪,冷得像块冰。护士长王彩虹递给她画笔:随便涂,爱画啥画啥。

她就胡乱抹,大片大片的黑,搅着刺眼的红。画着画着,笔摔了,人蹲地上嚎啕大哭。哭够了,再画。后来她画了张《我的白衣天使》,几个护士背影,背后长出巨大的、发光的翅膀。这张画,现在还挂在小屋墙上呢。

护士小刘说:看这画,值夜班的累都能消一半儿… 真的,真的。

这哪是颜料?是卡在喉咙里吐不出来、咽不下去的情绪,是心药啊。

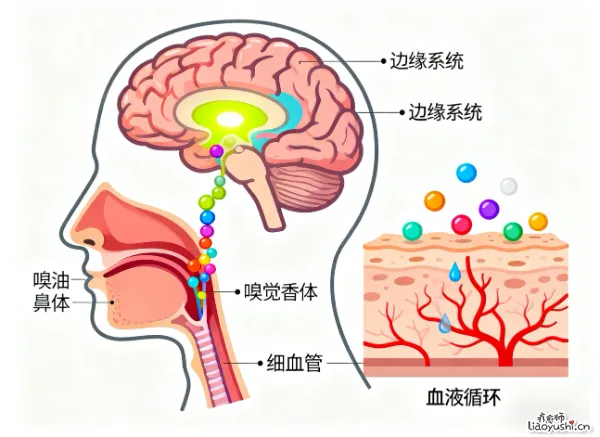

可为啥闻个香、听个响、抹点油,就能让身体听话?中国中医科学院的韩学杰研究员点破了窗户纸:鼻子直通大脑最原始的后门,边缘系统!杏仁核管怕不怕,海马体管记不记得。薰衣草里的芳樟醇?那就是个天然刹车片,能按住躁动的神经;甜橙里的柠檬烯?嘿,专逮焦虑的小尾巴,像拧开了快乐的阀门。

协和安宁疗护团队的护士们更实在:病人闻着喜欢的味儿,眉头一松,血压监护仪上的数字自己就往下蹦!比我们口干舌燥劝别紧张管用十倍!

最让我心头发烫的,是那群心光志愿者。风信子爱心队的李蕊,自己调精油,给病人抹手。有个晚期阿婆,手瘦得只剩骨头,疼得整天哼哼。李蕊用温热的甜杏仁油混两滴罗马洋甘菊,轻轻揉阿婆浮肿的指关节。

阿婆反手抓住她,哑着嗓子:姑娘… 你这手,暖到我心坎里了。

后来阿婆走了,走得平静。李蕊说,那罐没调完的精油,她一直留着。这双手抹的是油吗?是比药还金贵的被疼惜感。

当然啦,路还长着呢。芳疗师卓芷聿急得跳脚:现在满大街速成班学三天就敢开方子?高浓度精油瞎抹、乱口服,肝毒神经毒不是闹着玩的!

上海芳香论坛上吵翻了天,专家们拍桌子:得守正!老祖宗用麝香、石菖蒲开窍醒神是有道理的;也得出新!宽胸气雾剂这种芳香温通的现代版,能让心梗患者胸口憋着的那股寒气唰一下化开,还能稳住狂跳的心脏…

不过说到底,工具再妙,终究绕不开人。太原那个心灵小屋墙上贴着一行小字,魏淑青主任写的:药治身,香疗心,爱续命。

这话,朴素,但够劲。

嗯… 刚才写着写着,窗台上麻雀打架,害我分神了,你看,自然的力量啊,挡都挡不住。

一缕香,一抹油,一声钵响…

这些医生们捣鼓的非主流法子,正悄悄捅破医疗那层冰冷的玻璃罩。它让肿瘤病房有了温度,让生死场里长出柔软的力量。或许,真正的治愈,从来不是单枪匹马干掉癌细胞,而是让一个人,哪怕在深渊边缘,也能嗅到花香,抓住那只温热的手,这,才是医学该有的慈悲吧?