小雅又一次在深夜的急诊室里醒来,手腕上缠着厚厚的纱布。几个小时前,她因为男友没有及时回复消息,瞬间被一种灭顶的绝望感吞噬,冲动之下拿起水果刀划向自己。

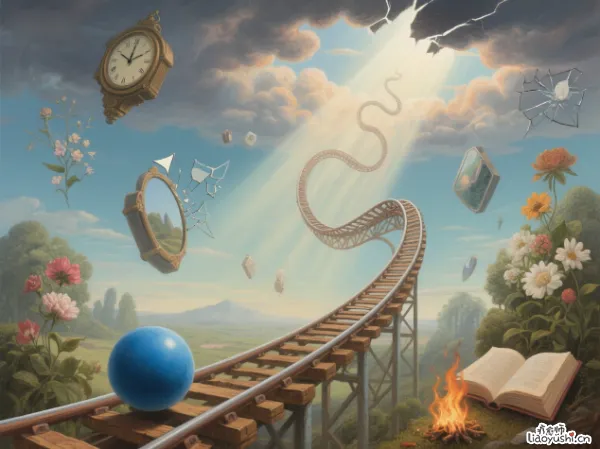

这不是她第一次这样做了。情绪像过山车一样剧烈起伏、亲密关系总在极端理想化和彻底贬低之间反复摇摆、强烈的害怕被抛弃以至于做出疯狂举动,这就是小雅每天面对的战场。

边缘型人格障碍属于哪类精神疾病?

它被归类在人格障碍这个大类别里,具体属于B类人格障碍群。这个分类里还包括反社会型、自恋型、表演型人格障碍,它们都有个共同点,行为常常显得戏剧化、情绪化或者反复无常。

边缘型人格障碍患者的日常像走在刀锋上。他们的情绪反应往往和现实刺激不成比例。一句无心的评论可能引发火山爆发般的愤怒或深渊般的悲伤,而这种情绪风暴可能只持续几小时又突然消散,留下身边人完全摸不着头脑。我见过一个患者因为同事没和她一起吃午饭,就认定对方讨厌自己,陷入几近崩溃的状态,三个小时后却因为收到一条搞笑视频短信而开怀大笑,仿佛什么都没发生过。

人际关系对他们来说就像坐跷跷板。前一秒可能将伴侣或朋友视为完美的救世主,下一秒就因一点小摩擦将其贬低为最恶毒的背叛者。这种极端的非黑即白思维模式,让建立稳定、深入的关系变得异常艰难。边缘型人格障碍患者常常活在即将被抛弃的强烈恐惧中。为了逃避这种痛苦,他们可能先发制人地结束关系,或者用极端手段(比如自伤、自杀威胁)试图把对方牢牢绑在身边。

更痛苦的是,患者内心常常弥漫着一种我不知道自己是谁的空洞感。他们的价值观、职业目标甚至性取向都可能频繁变动,试图通过模仿他人或依附于某个强大的人来获得暂时的稳定感。这种自我认同的混乱导致人生方向飘忽不定。

当情绪痛苦达到难以忍受的程度时,患者可能采取极端方式来缓解,用刀片划破皮肤、大量酗酒、疯狂飙车、赌博、暴食或疯狂购物。这些行为像饮鸩止渴,短暂麻木之后是更深的羞耻和绝望。很多患者描述这种痛苦像全身皮肤被剥掉,直接暴露在空气中,每一丝微风都带来灼烧般的剧痛。

边缘型人格障碍不是凭空出现的。生物学上,研究显示患者大脑中负责情绪调节的区域(如前额叶皮层、杏仁核)活动模式异常,对情绪刺激的反应更强烈、持久且难以平复。遗传因素也不容忽视,这种疾病有明显的家族聚集倾向。

环境因素同样至关重要。大量研究发现,约70%的边缘型人格障碍患者报告童年经历过严重的创伤,比如持续的身体虐待、性虐待,或者长期被情感忽视。想象一下,一个孩子从小在缺乏安全感、情绪反复无常的家庭中长大,没人教会ta如何识别、表达和调节情绪,ta只能依靠本能反应,极端化情绪和行为模式成了生存策略。这不是借口,而是理解疾病根源的关键。

值得庆幸的是,边缘型人格障碍并非无期徒刑。由玛莎·林内翰创立的辩证行为疗法是目前最有效的治疗方法之一。DBT的核心是教会患者一套关键技能:如何在情绪风暴中保持觉察而不被淹没;如何忍受痛苦而不采取破坏性行动;如何在人际关系中既表达需求又保持尊重;如何在两个极端之间找到平衡点。

接受DBT治疗的患者常常随身带着一本厚厚的情绪日记本。当痛苦袭来时,他们不是立刻拿起刀片,而是翻开本子,写下:此刻我感到胸口像被巨石压住,喘不过气(情绪识别)。触发点是领导在会议上没采纳我的建议(事件描述)。我脑中闪过‘我毫无价值’的念头(认知觉察)。我渴望用疼痛来缓解这种窒息感(冲动觉察)。

这种简单的书写动作,在情绪和行动之间创造了一个宝贵缓冲空间。

他们还会练习使用危机应对卡片。当自伤冲动袭来时,不是直接对抗,而是拿出一张写着替代行动的卡片:把双手浸入冰水中产生强烈感官刺激、用力撕扯旧杂志、闻强烈气味(如风油精)、给支持者打电话。这些看似简单的方法,在关键时刻能救命。

药物虽然不能根治边缘型人格障碍,但可以缓解伴随的抑郁、焦虑或情绪剧烈波动。重要的是找到理解这种复杂疾病的医生,避免盲目用药或过度依赖药物。

预防和早期干预尤为重要。

当青少年出现情绪剧烈波动、自伤行为或人际关系严重困扰时,及时的专业评估至关重要。家庭支持是康复的基石。父母需要学习如何提供稳定、可预测的情感支持,避免过度卷入孩子的情绪风暴或冷漠回避。一个患者告诉我,当她母亲终于理解这不是任性而是疾病,并学会在她情绪崩溃时平静地说“我在这里陪你,等风暴过去”,而不是指责或恐慌逃离时,她才真正开始好转。

边缘型人格障碍患者康复之路如同艰难的拼图游戏。每一次情绪失控后的事后反思,每一次忍住冲动选择健康应对方式,每一段维持得比上次更久一点的稳定关系,都是拼上的一块重要图板。这个过程没有捷径,可能前进两步又后退一步,但无数临床案例证明,持之以恒的专业治疗和个人努力完全能够重建生活。

他们不是怪物,不是疯子,只是一群被童年创伤和神经生物脆弱性困住的灵魂,在情绪的惊涛骇浪中拼命寻找一块浮木。当社会撕掉偏见标签,当治疗提供有效工具,当患者自己学会在风暴中站稳,边缘型人格障碍带来的漫长黑夜终将破晓。