我朋友的女儿,叫玲玲,今年五岁。

她是个很「奇怪」的小孩。

你叫她的名字,她十次里有九次是听不见的。不是装的,她就是真的沉浸在自己的世界里。那个世界里有什么?可能是一块小小的积木,她能对着那块积木看上半个小时。也可能是一排被她码得整整齐齐的多美卡小汽车,车头必须全部朝左,谁要是碰歪了一辆,她会用一种让你心惊的尖叫来抗议。

她不看人,尤其是眼睛。你跟她说话,她的眼神永远是飘忽的,像在看你身后的空气。

她妈妈,也就是我的朋友,曾经因为这个,崩溃过无数次。

她偷偷问我:「我是不是做错了什么?是不是我怀孕的时候吃了不该吃的东西?还是因为她小时候我忙工作,陪她的时间太少了?她为什么,就是不肯看看我呢?」

她把玲玲送去早教班,别的孩子都在抢玩具、做游戏,玲玲就一个人,坐在角落里,一遍一遍地,把彩色的圆环套在一根木棍上,取下来,再套上去。乐此不疲。

老师委婉地对她说:玲玲妈妈,您家孩子,可能有点『不一样』。

从那天起,我朋友就掉进了一个信息的无底洞。她开始疯狂地在网上搜索。

「孩子不说话怎么办?」 「孩子不跟人对视怎么办?」

然后,一个词击中了她:自闭症。

随之而来的,是巨大的、能把人淹没的内疚和自责。

上世纪四五十年代,有个非常残忍的理论,叫「冰箱妈妈」。那个理论说,孩子之所以自闭,是因为他们的妈妈像冰箱一样,冷漠、缺乏感情,没有给孩子足够的温暖。

这个理论,像一根毒刺,扎进了无数母亲的心里。

我朋友那段时间,就觉得自己是那个「冰箱妈妈」。她翻来覆去地想,是不是自己哪里做得不够好,是不是自己的拥抱不够温暖,是不是自己的爱,给得不够多。

她开始加倍地对玲玲好,把所有的时间都扑在她身上,给她讲故事,带她去游乐园。

可玲玲,还是那个玲玲。

她会对旋转木马的灯光着迷,却不会对妈妈的笑脸有任何回应。

她会因为游乐园嘈杂的人声和音乐而烦躁大哭,却不会主动牵妈妈的手寻求安慰。

我朋友快被逼疯了。

自闭症是天生的吗?这个问题,对她来说,就像一个关乎审判的问题。

如果答案是「是」,那她或许能松一口气,那不是她的错。 如果答案是「不」,那她就得背负着这个「罪过」,过一辈子。

我们能不能先抛开那些冰冷的医学术语,聊聊这个事。

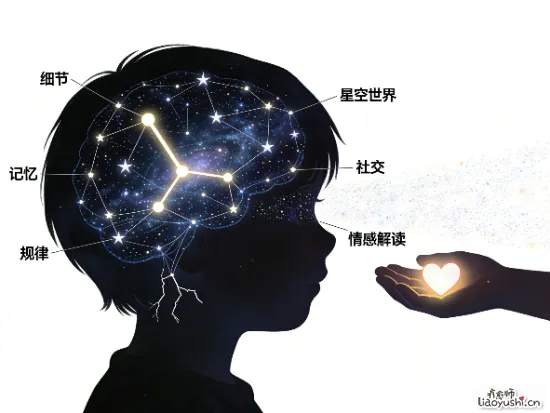

你想象一下,我们每个人的大脑,就像一个出厂设置好的电脑。大部分人的电脑,装的是Windows系统。大家用的软件、操作的逻辑,都差不多。所以我们能很轻松地互相理解,你一个眼神,我就知道你什么意思。

可有那么一小撮人,他们的电脑,出厂时装的是一个我们完全没见过的、非常个性的系统,比如叫「繁星」系统。

这个「繁星」系统,它的CPU运算能力可能超强,能记住圆周率后一千位。它的显卡也特别厉害,能看到我们看不见的光谱。

可它的网卡驱动,跟我们的Windows系统,不兼容。

所以,你给他发一个「你好」的信号,他接收到的可能是一堆乱码。他想给你回复一个「微笑」的表情,发送出去的,可能是一个在我们看来毫无意义的动作,比如拍拍手。

他不是不想跟你交流。

是他的「系统」,不支持我们这种交流方式。

这个「系统」,就是在他还是一个胚胎的时候,就已经被设定好了的。

无数的科学研究,都指向一个结论:自闭症谱系障碍,有非常强烈的遗传因素。它跟大脑的结构、神经的连接方式,从根上就跟我们不一样。

它不是因为妈妈怀孕时吃了什么,不是因为爸爸工作太忙,更不是因为那个早就被扔进历史垃圾堆的、愚蠢的疫苗理论。

它就是一个基因彩票。

只是这张彩票,不是我们世俗意义上的「中大奖」。

当我的朋友,终于从一个权威的医生口中,听到「这不是你的错」的时候,她坐在医院的走廊里,哭得像个孩子。

那种感觉,不是解脱。

是一种终于可以卸下所有盔甲的疲惫。

她不用再扮演一个「完美妈妈」去「纠正」自己的孩子了。

她开始学着去读懂玲玲的「繁星」系统。

她发现,玲玲不是不爱她。

当她因为焦虑而心跳加速时,玲玲会走过来,把耳朵贴在她的胸口,听她的心跳声。这是玲玲表达关心的方式。

当她给玲玲吃她喜欢的小熊饼干时,玲玲会把第一块递给她,眼睛看着别处,但手坚定地伸向她。这是玲玲表达分享的方式。

她也发现,玲玲的世界,一点也不贫瘠。

我们看到的是一棵树。玲玲看到的,可能是树叶上每一条脉络的走向,是阳光透过树叶缝隙时,光斑的移动轨迹。

我们听到的是一首歌。玲玲听到的,可能是钢琴的第几个琴键,在哪个八度,以什么样的力度被敲响。

她的世界,比我们的,要精细、复杂、丰富得多。

她只是,没有给我们这些「Windows用户」,开放访问权限。

所以,别再说他们是「来自星星的孩子」了。

这个说法听起来很浪漫,可它背后,还是在说「他们不属于这里」。

他们就在这里。

他们不是需要被「治愈」的病人。

他们是需要被「理解」的,一种不同的人类。

他们的大脑,只是选择了另一条进化的岔路。那条路上,风景不一样。可能更崎岖,但也可能,藏着我们从未见过的宝藏。